2025年1月20日の大統領就任式で、共和党のトランプ氏が大統領に就任し、いよいよ第二次トランプ政権「トランプ2」がスタートします。 トランプ政権の経済政策は良くも悪くも世界経済に大きな影響を与えるとみられています。

2024年の日本の株式市場もようやく2月に日経平均株価が1989年2月の最高値を約34年ぶりに更新し、日本のデフレ脱却や企業のガバナンス改革進展への期待から、海外投資家中心の買いが入り、7月には42,224円の高値も付けましたが、米トランプ次期政権の政策不透明感が上値を抑えた形で年末を迎えようとしています。

このような先が読めない世界状勢の中でも我々連合駿台会の進むべき道は、「大学支援と学生支援」に帰するのではないでしょうか。 個々人が明治大学の顔と称されるのも、大学あってのことであり、大学は学生があってこそ教育の場を提供できるものだからです。

このような観点から、今回は大学支援、学生支援が充実している連合駿台会とは別の角度から学生支援に的を絞って私見を述べさせて頂きたいと思います。

私事で恐縮ですが、私は明治大学文科系サークルの明治大学雄弁部OB会(約500名)の会長を任されています。

雄弁部の創部は明治法律学校開校から少なくとも9年後の、1890年11月になります。何故少なくともなのでしょうか。その当時の読売新聞には大日本帝国憲法を祝い、同年11月30日に「明治法律学校雄弁会」が、学術大演説会を行うと掲載されていることを、創部の根拠としているからです。

以来134年を経た今日でも、先輩、同僚、後輩、学生からの様々な、且つ貴重な意見を頂き、OB会の組織の強化を図ると共に、部員約130名を超える学生支援をOB会の規則で明確にし、忠実に実行しています。

学生を支援するOB会もその組織強化策として、2025年度活動方針には勤務先の完全リタイアのOB・OG(以下OBに統一します)には生涯学習(リカレント)を、退職前OBには学び直し(リスキリング)を提唱しています。また、会報誌には、OB・学生の活動状況と、それぞれの生の声等を掲載することで、会員に連帯と、感動を与える努力をしています。

尚、1922年4月に明治大学雄弁会は、その名称を「明治大学雄弁部」に改称して今日に至っています。

それでは、何故価値観が多様な時代において、学生部員数が130名を超えるのでしょうか。その答えには二つの要因が考えられます。 一つは、文科系にありながら日本社会独特の先輩・後輩の「縦社会」の存在と同時に、同じ釜の飯を食った仲間意識が芽生える横のつながりが意識されるからであり、二つめとしては、人を勇気づけ、鼓舞する「言葉の力」・「雄弁」に魅力があるからと考えます。

学生時代の弁論大会にて(最前列右から5番目が筆者)

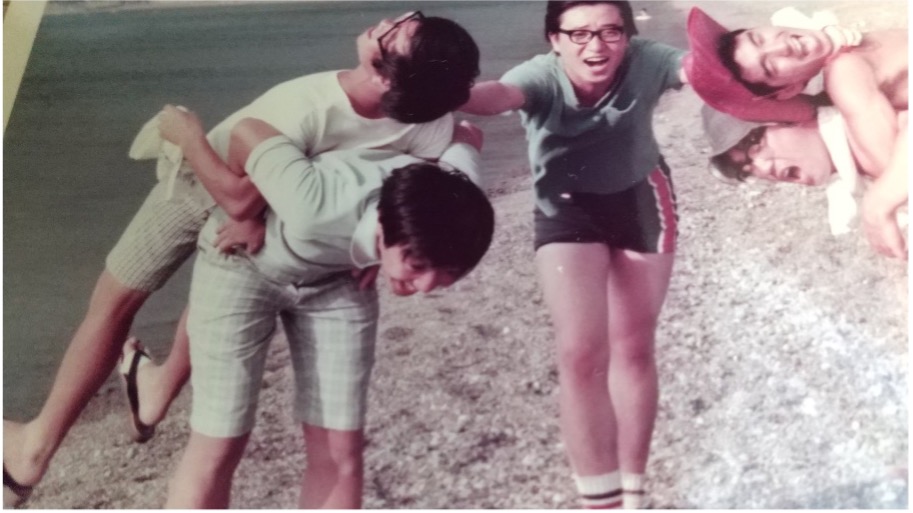

学生時代の弁論大会にて(最前列右から5番目が筆者) 雄弁部の合宿(3列目中央緑のジャージが筆者)

雄弁部の合宿(3列目中央緑のジャージが筆者)

社会が人の集まりである以上、人と人の繋がりは、縦の関係・横の関係で強力に形成されます。また、歴史に鑑みても、「言葉の力・雄弁」の魅力はその時代の政治を動かしてきたと考えます。その具体的な一つの例が、英国の宰相「ウインストン・チャーチル」の次の演説です。

チャーチルは、1940年5月13日の英国議会において「私が差し出せるものは血と苦労と涙と汗以外に捧げるものを持たない」と国民を鼓舞し、対ドイツ戦への勝利の道を拓きました。

演説内容が雄弁で、言葉に魅力あったことが英国民の心をわしづかみにし、団結させたのではないでしょうか。

このような雄弁の歴史は古代ギリシャにまで遡りますが、雄弁部の口調練習の一つにもそれが唄われています。「そもそも雄弁の古き歴史をたずぬれば、古代ギリシャにおけるデモステネスの如きを追想することができるのであります」。学生は先輩から受け継いだ機関誌等を通じて、このような口調練習や発声練習やテーマごとの研究会等を部活動の一環として行い、自己研鑽を図っています。

合宿の風景 (中央の男性が筆者)

合宿の風景 (中央の男性が筆者)

OB会が学生支援と自負するものはこのような伝統を継承する環境を残すことであり、また組織のパーパス(存在意義)としては、次のようなOB会の考えがあります。

人への挨拶は基本であり、それは最優先ですが、それと同時にスポーツにそれぞれのユニホームがあるように、菊池寛の「形」で登場する中村新兵衛のいでたちが敵味方の間に、輝くばかりの鮮やかさを持っていたように、また、北島忠治元ラグビー監督の「身なりは我の為でなく、人様への礼儀である」と述べられているように、姿・形・礼儀は大切で、全てが礼に始まり、礼で終わることを学生に伝えています。

それに共感する学生の中には学帽、学ランで、あるいはネクタイ・スーツで年間を通す者がいます。そのような一面頑固で、我慢強い学生に限って、激しい執行部選任投票により代表に選出されています。これ等のことからも、形・身なり・礼儀が学生にも支持されていることが分かります。このような一般社会で尊重されるべき価値観・観念のアドバイスも、一種の学生支援ではないでしょうか。

学生時代弁論大会にて(著者)

学生時代弁論大会にて(著者)

新型コロナが、全世界をパンデミックに陥れ、猛威をふるい、2023年5月に感染症法の扱いが季節性インフルエンザと同等の5類に移行する中でも、雄弁部の学生はその間インターネットを活用しながら部活動を継続し、部員間のコミニュケーションを保ち、新入生の勧誘も実施していたことで、いち早く仲間を作り、部員が減ることもなく今日に至っています。

ところで自由と平等を目的とする現代社会において、不平等と格差の拡大の問題が浮上しています。格差の問題は、経済学者は資本主義のとの関連で論じ、他方、政治学者は民主主義の観点から論じていますが、そのどちらからも格差の問題は解決されていません。

アリストテレス以来多くの政治学者が民主主義は不平等を軽減すると論じていますが、現実の社会は軽減の不十分さが、社会保障や税制を通じた所得再分配政策等で見て取れます。具体的な現実の格差は、富裕層と貧困層の所得格差、正社員と非正規社員がほぼ同じ業務に関わりながらの賃金格差。更に、教育格差や、大都市と高齢・過疎化が進む地方との地域格差と、枚挙にいとまがありません。

雄弁部の学生も主義・主張は違えども社会の問題解決を図るべく弁論テーマには社会問題解決を訴えるものが多くあります。社会の問題解決を図るべく活躍する雄弁部出身国会議員、地方議員が多いのも、このような背景があるからと考えています。OB会、学生共に、選挙の際は弁士として当該議員の応援活動をしますが、当該議員は年一度の定時総会に参加しては筋道を立てて議題に絡んできます。そのような総会の場を学生に見せることで、質疑応答の在り方、議題の取り上げ方を学ぶことができます。そのような経験は、社会で働く際に遭遇する様々な問題解決のヒントになる場合があると考えているからです。これ等も広義の学生支援ではないでしょうか。

次に、学生支援策の一つとして、OB会の常任幹事会と、その後の懇親会に現役の学生がオブザーバーとして参加する態勢を構築しています。懇親会には、別途常任幹事会に参加しなかった学生も数名招待し、酒の飲み方、場のふるまい方等を指導しています。酒の場といえども、OBが様々な学部の学生と社会問題を議論することで、5年後、10年後の明治の顔を持つ人材育成が図られると考えているからです。

10学部を抱える明治大学においで、人材育成にトップで携われる上野正雄学長の考えられる「明治大学の教育」との接点も重要と考えています。学長の提唱される「副専攻」、即ち一人一人が複眼的視点を育てられるのが明治大学の教育使命であるとのお考えですが、雄弁部OB会もそのことに共感を覚えています。

現在の雄弁部の代表は農学部の学生ですが、副代表は法学部、和泉支部長は政経学部、企画部長は文学部、駿河台本部長は情報コミ二ュケーション部等、生田支部長は理工学部と見事に学部のバランスを保つ中で、統一テーマを題材にデイベート形式の弁論や、研究局長を中心とした論理的かつ複眼的思考を養って議論を闘わせています。

リバティタワーでの弁論大会

リバティタワーでの弁論大会

部内の研究会で練られた問題をさらに自己の価値観で育て上げ、それぞれが自己改革を目指して、先ず部内の弁論出場権の競争を勝ち抜き、次に他大学主催の弁論大会に参加して優勝する等頑張っています。個々の学生の価値観が、先輩、同僚、後輩で異なり、それぞれの意見の違いの意味を考え、問題を複数の目で見ることができるようになっている、このことは大学の目指す複眼的な考えが育つ重要な活動ではないでしょうか。

このような学生支援のためにOB会の活動を担う常任幹事の役員人選には、マスコミ、製造、金融、政界等の各業種のOBを配置し、学部を問わず学生が複眼的な目で見た問題を相談し易い体制にして学生支援活動を行っています。

この他、毎年部に対しての寄付金援助を規則に定め、それ以外の部旗贈呈、腕章の贈与等、臨機応変に学生の要望に応える支援活動をしています。

このように将来の明治大学の顔を持つ人材育成、学生支援が明治大学雄弁部OB会の役割であり、パーパスと考えています。

次の時代を作るのはいつの時代も青年であり、自分自身の価値観で学生時代に培かった雄弁道、大学を愛する校友道は、社会や仕事の様々な場面で発揮されるものと期待しています。

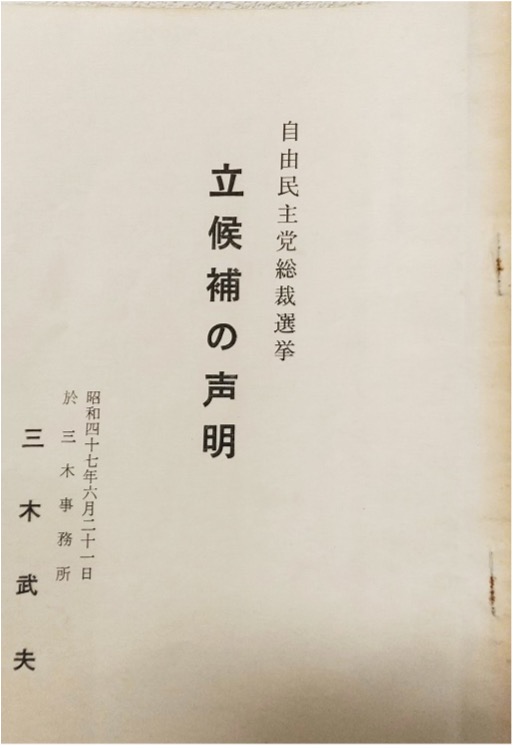

三木武夫「自由民主党総裁選挙立候補の表明」

三木武夫「自由民主党総裁選挙立候補の表明」

雄弁部の大先輩である三木武夫元総理大臣が、1972年6月21日の「自由民主党総裁選挙の立候補の声明」で、資金は財界に、政策立案は官僚に依存していては、独自性と創造性を欠くと指摘されました。先輩の言葉は重く、雄弁部OB会は学生へ資金の援助はしても、個々の学生の独立性、自主性は害さないことを肝に銘じています。 最後に、2点心に沁みる名言を紹介して、終わりたいと思います。憲政の神様と言われた尾崎行雄氏は75歳の病床にありながらも「人生の本舞台は、常に将来にある」との言葉を発せられました。私達も何歳になろうが人生のピークはまだ先にあると考えることは人生を豊かにするのではないでしょうか。 また、人生100年時代が唱えられる今日、101歳で大往生された中曽根康弘元総理は、亡くなる少し前に「夢見るのは飽きた。今は寝るだけだ」と。 これらの言葉の力・魅力を今一度かみしめ、一人一人が明治大学の顔となるような学生の育成、学生支援を継続していきたいと思っています。 個々のOBも、いずれOBになる学生も、共に人生を熱く駆け抜けて頂きたいと願いつつ、学生支援の効果を将来に見ることができれば幸いです。